아이돌 닮은 불상, 갤러리 품은 법당… 이토록 힙한 불교[마음의 쉼자리]

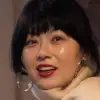

손원천 기자

수정 2025-08-29 00:18

입력 2025-08-28 17:57

<24>인천 강화 전등사 무설전

‘탈권위’ 나선 우리나라 최고 사찰법당 출입문엔 동화 속 ‘어린 왕자’

내부엔 금빛 대신 무광택 흰색 불상

한쪽 벽면에 그림 전시까지 열려

요즘 불교계 화두 중 하나가 ‘엄숙주의를 내려놓는 것’ 아닐까 싶다. 얕고 가벼워지는 것에 대한 불교계 일부의 우려가 분명히 있지만 주류적 지향점은 여전히 ‘힙하고 핫한’ 불교인 듯하다. 우리나라 최고(最古) 사찰이라는 인천 강화 전등사에도 이런 탈권위의 흐름을 목격할 수 있는 공간이 있다. 무설전(無說殿)이 그곳이다. 법당 내부에 신진 작가들의 미술 작품을 전시하는 갤러리도 있다. ‘예술 품은 법당’인 셈이다. 불교에 무지한 이에게 무설전이 가진 뜻은 헤아리기 어려울 만큼 심오하다. 전등사 스님 등에게서 귀동냥한 내용을 요약하면 ‘진리의 본질과 불교의 깊은 뜻은 언어로 도달할 수 없는 경지에 있다’는 의미다. 묵직한 이름과 달리 무설전은 안팎으로 가볍고 경쾌하다. 법당 출입문 위에는 생텍쥐페리의 ‘어린 왕자’가 앉아 있다. ‘악착 보살’ 같은 조형물은 봤어도 국내 법당에서 외국 동화의 주인공은 처음 본다. 젊은이들에게 절집 문턱을 낮추려는 의도가 역력하다.

법당 내부도 마찬가지다. 주불인 석가모니불과 지장·보현·문수·관세음보살상이 모두 흰색이다. 여느 절집처럼 개금(改金·금칠을 입히는 것)한 불상이 아니다. 광택이 없는 흰 폴리우레탄 도료를 칠해 꼭 조각 작품을 보는 듯하다. 특히 젊은 세대들의 거부감을 덜어 주기 위해 문수보살에 남자 아이돌 이미지를, 보현보살에는 걸그룹 이미지를 담아냈다.

무설전 중앙의 석가모니불 좌상은 경주 토함산 석굴암을 모티브로 한다. 주불 뒤는 돔 형태로 파였다. 물론 광배를 형상화했을 터다. 돔 주변을 장식한 그림 역시 전통 탱화가 아닌 프레스코(회벽에 수용성 물감으로 그린 그림) 벽화다. 법당 프레스코화는 무설전이 국내 처음이다. 탱화에서는 보통 부처 주변에 보살들을 배치한다. 물론 무설전은 다르다. 부처의 제자인 가섭과 아난 등을 부처 가까이에 그려 넣었고 바이올린을 켜는 선녀상도 등장한다.

천장에는 닫집이나 단청 대신 보랏빛 전등을 달았다. 연등을 형상화한 것으로 모두 999개다. 천장 전체의 큰 사각형은 마지막 1000개째 연등을 상징한다.

법당 한쪽 벽면을 따라 만들어진 서운갤러리에서는 이유지 작가의 개인전 ‘KARMADISE’(카르마다이스)가 열리고 있다. 카르마다이스는 ‘Karma’(카르마·업)와 ‘Paradise’(파라다이스·낙원)를 조합한 단어다. 좋은 카르마를 통해 이상적인 삶에 도달하기를 바란다는 염원을 담았다. 전시는 30일 종료한다.

무설전이 깃든 전등사는 기록상 창건일이 고구려 소수림왕 때인 381년까지 거슬러 오른다. 대웅전과 철종 등 국가유산 보물이 적지 않다. 철종은 중국 북송 시대 때 제작된 것이다. 태평양전쟁 당시 일본군이 병기로 쓰기 위해 부평 병기창에 가져다 놓은 것을 광복 후 전등사로 옮겼다고 한다. 다른 나라 유물이 우리 국가유산에 선정된 것은 드문 경우다.

대웅전 처마 네 곳에는 나부상(裸婦像)이 있다. 벌거벗은 여인을 조각한 것인데, 여기에 담긴 전설이 재밌다. 조선 광해군 연간에 전등사 조성을 맡은 도편수가 주막집 주모와 사랑에 빠졌단다. 한데 도편수의 몸과 마음에다 돈까지 살뜰하게 챙긴 주모가 이를 홀라당 들고 튀었다. 이후 도편수가 평생 지붕을 인 채 부처님 말씀을 들으며 살라고 처마에 주모의 형상을 새겼다는 것이다. 고은 시인이 전등사 주지로 있던 1957년에 지은 ‘강화 전등사는 거기 잘 있사옵니다’라는 시에도 이 내용이 나온다. 네 곳의 나부상은 형태가 조금씩 다르다. 주의 깊게 살펴보시길. 여성이라기보다 야차나 원숭이를 조각한 것이라는 견해도 있다.

글·사진 강화 손원천 선임기자

2025-08-29 22면

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지